循環器内科

診療案内

虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)に対するカテーテル検査とカテーテル治療

虚血性心疾患とは?

心臓は1日に約10万回も収縮・拡張を繰り返し、全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。この収縮・拡張する心臓の筋肉(心筋)に、酸素や栄養を含む血液を送り込んでいるのが、心臓のまわりを通っている冠動脈という血管です。

虚血性心疾患とは、この冠動脈が動脈硬化などの原因で狭くなったり、閉塞したりして心筋に血液が行かなくなること(心筋虚血)で起こる疾患です。動脈硬化とは、老化によって血管が硬くなったり、血管の壁に脂肪などの固まり(プラーク)が蓄積して血管の壁の一部が盛り上がり、血管の内腔が狭くなっている状態です。冠動脈が動脈硬化などで狭くなると、血流が悪くなって心筋に必要な血液が不足し、胸が痛くなります。これが狭心症です。さらに動脈硬化が進み、何かの原因で血管内のプラークが破れて冠動脈の血管内に血栓ができ、完全に詰まって心筋に血液が行かなくなった状態が心筋梗塞です。心筋に血液が行かないと、その部分が壊死してしまい、壊死の部分が大きくなると心臓の収縮・拡張ができなくなるため、命にかかわる危険な状態となり、緊急の治療が必要です。

当科では24時間365日のオンコール体制をとっており、急性心筋梗塞患者に対してはできるだけ早期の再灌流治療を目指しています。

カテーテル検査・治療は患者さんにとって侵襲が少なく安全に行うことを第一に心がけています。原則として手首の血管(橈骨動脈)から行っており、検査で使用するカテーテルの直径は1.3mm、治療の場合でも直径1.7mmまたは2.0mmです。細いカテーテルを使用し手首の血管から行うため、穿刺部位の痛みや内出血も少なく、重篤な合併症もほとんどありません。患者さんは検査・治療終了直後から歩いてトイレに行くことも可能です。 最近では、従来の橈骨動脈穿刺部よりさらに末梢の遠位橈骨動脈からのアプローチを基本とし、出血合併症の軽減および検査・治療中の患者さんの長時間の肘・肩伸展による苦痛の軽減を図っております。

冠動脈造影検査を施行すると、冠動脈に狭窄病変があるかどうかがはっきり分かります。通常75%以上の狭窄があれば、カテーテル治療の適応の可能性があります。しかし血管造影による目視の評価では、本当に心筋虚血をきたすほどの病変であるのかを判断することには限界があります。心筋虚血のない狭窄病変にカテーテル治療をしても、その恩恵は得られません。当院では、中等度狭窄があった場合、積極的に圧センサー付きガイドワイヤーを用いて、冠動脈内圧を測定し、心筋血流予備量比(fractional flow reserve; FFR)を算出し、機能的虚血の評価をした上で、治療適応を判断しています。

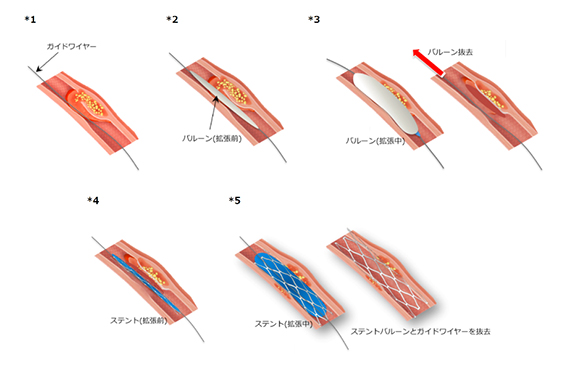

経皮的冠動脈インターベンション(PCI)とは、狭くなった、あるいは詰まった冠状動脈を治療するために行われる非外科的処置(循環器内科医が担当します)の総称です。冠動脈内に進めたガイドワイヤー(通常0.35mm)で病変部を通過させ*1、それに載せる形で(ガイドワイヤーをレールにして)バルーンカテーテルを病変部に進め*2、バルーンを拡張して狭窄や閉塞を解除します(POBA: percutaneous old balloon angioplasty)*3。その後、バルーンの外側に折り畳んだステント搭載した「ステント付きバルーンカテーテル」を病変部に持ち込み*4、内側のバルーンを拡張してステントを展開します。*5これにより血管の拡張状態を確実に保持することができます(ステント留置術)。

*急性心筋梗塞.com より

PCIの際には、血管内超音波検査法(IVUS)や光干渉断層法(OCT)などの診断装置を積極的に使用しています。冠動脈病変を詳細に観察し、適切なデバイスを選択しているため合併症も少なく、長期成績も良好です。

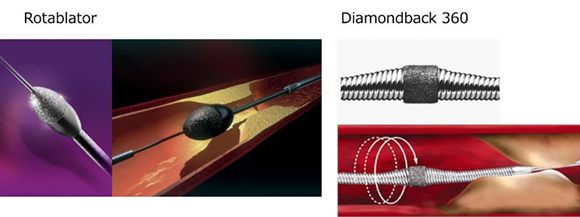

しかし、石灰化冠動脈病変については現在でも治療困難なもので、通常のバルーンでは拡張が悪くなり、 拡張が悪い状態でステントを留置してもステントそのものが十分に拡がらず、 再狭窄の可能性が高くなります。再狭窄を減らすため、バルーン拡張前にロータブレーターやCoronary Orbital Athrectomy (DiamonBack 360)(下図)を積極的に使用し、石灰化部をできるだけ、削りとるようにしています。

また、DCA(方向性冠動脈粥腫切除術)(上図):バルーンを膨らませることで刃のついている部分を動脈硬化に押しつけ、刃を回転させて削りとる治療を分岐部病変において積極的に取り入れています。動脈硬化をうまく削りとることができればステント留置が不要となることもある治療です。

さらに、当院では最新式のバイプレーン血管造影装置を使っており、ごく少量(30cc程度)の造影剤でカテーテル検査を行うことができます。腎臓の悪い患者さんでも腎臓に負担を掛けずにカテーテル検査・治療を受けることが可能です。なお、重症の冠動脈疾患で冠動脈バイパス手術が必要な患者さんについては、当院心臓血管外科で手術を行うことも可能です。

弁膜症

当科では心臓血管外科と連携して弁膜症患者さんの手術適応についての評価も行っています。

- 経胸壁心エコー図検査

- リアルタイム3次元経食道心エコー図検査

- 負荷心エコー図検査(ドブタミン負荷、運動負荷など)

弁膜症患者さんの重症度評価、治療方針についてのご相談をお受けしています。また術中・術後の治療効果の判定も行っております。

冠動脈CT

当院では最新型の320列のマルチスライスCTによる冠動脈の検査(冠動脈CT)を行っています。この最新式の冠動脈CTは外来で行うことができ、ごく少量の造影剤を用い、わずか1心拍で撮影が終了します。そのため、心房細動や期外収縮などの不整脈の患者さんでも良好な画像を得ることができます。冠動脈CTは運動負荷テストのできないような患者さんの冠動脈疾患のスクリーニングに威力を発揮します。冠動脈CT検査を行うためには事前の説明と予約が必要ですので、循環器外来へご連絡下さい。

研究活動情報公開

- レセプト及びDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究「循環器疾患診療実態調査(JROAD)」、「J-PCIレジストリ―」、への参加について

- カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト(J-ABレジストリ)への参加について

- 当院で植込み型心臓電気デバイス(ICD・CRT-P・CRT-D・S-ICD)治療を受けられた患者さん・ご家族様へ研究へのご協力のお願い

原因不明の心疾患、心不全の診断

心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。

当院では、心エコー、運動負荷心電図、ホルター心電図、心臓核医学検査、冠動脈CT、カテーテル検査(心筋生検)などの検査設備が充実しており、総合的に心疾患の診断と治療を行っています。動悸、息切れ、胸痛、胸部の不快感などの自覚症状のある患者さん、検診などで心疾患を指摘された患者さん、また原因不明の心不全の精査など、様々な心疾患の診断と治療のご相談に応じています。

心不全の治療として最適な薬物療法を行うことは重要ですが、心不全の増悪因子として塩分水分の不徹底や治療薬服用の不徹底、過労、身体的・精神的ストレスといった不十分なセルフケアが増悪原因全体の60%を占めると言われています。つまり病気そのものが進行して心不全が悪くなっていくのではなく、自分の生活が原因で心不全が悪くなることが多いので生活指導、疾病指導を行うことは非常に重要です。

セルフケアとは、「健康を管理し病気を予防し病気の際に対処するために自分自身で行う行動」と定義されています。「心不全患者のセルフケアとは」、心不全が増悪しないように日々自分の体を評価して増悪しないような生活を行い、増悪したときに適切な対処を行うことが心不全のセルフケアと言えます。

- ハートノート

- 心不全とはどのようなものか、心不全の病態、予防、診断、治療などについて説明した患者さん用の自己学習テキスト

- 心不全ポイント自己管理用紙

-

患者自身の状況を管理するための自己管理用紙

体重、血圧、脈拍、安静時息切れ・息苦しさ、自覚症状(息切れ、むくみ、せき、食欲低下)

当院では、心不全再入院の予防のため、上記のハートノートを用いて、患者およびご家族に心不全についての理解を深めていただき、セルフケアのために、心不全ポイントの記載を指導しております。

*大分県において、これからの超高齢社会における心不全包括ケアの連携体制を構築、整備し、多職種による心不全治療のあり方を研究・実践して、心不全包括ケアの質を高めることにより、心不全患者さんのQOLを向上させ、健康寿命の延伸に貢献することを目的に、2019.4.1「大分県心不全包括ケアカンファレンス」(協議会)が設立され、現在「大阪心不全地域医療連携の会」と連携し、心不全再入院を防ぐためのツールとして、ハートノート、心不全ポイント自己管理用紙を用いたセルフケアの普及を行っています。

心臓リハビリテーション

当院では心臓リハビリテーションも積極的に行っています。急性心筋梗塞を発症した患者さんではカテーテル治療に引き続き早期から心臓リハビリテーションを行うことで心機能の改善が期待されます。なお、心臓リハビリテーションは狭心症、慢性心不全、心臓手術後、下肢の閉塞性動脈硬化症などの疾患が対象となっています。

診療実績

2019年~2023年 DPC集計

| 疾患 | 術式 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 総計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 心、心膜、肺動静脈、冠血管等 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 97 | 74 | 45 | 46 | 58 | 320 |

| 経皮的冠動脈形成術 | 22 | 29 | 31 | 39 | 58 | 179 | |

| ペースメーカー移植術 | 18 | 19 | 23 | 26 | 29 | 115 | |

| ペースメーカー交換術 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 51 | |

| 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術 | 4 | 4 | |||||

| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 3 | 2 | 22 | 115 | 93 | 235 | |

| 埋込型除細動器移植術 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 35 | |

| 体外ペースメーキング | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |

| 埋込型除細動器交換術 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 両心室ペースメーカー移植術 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||

| 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 | 1 | 1 | |||||

| 経皮的心肺補助法(1日につき) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||

| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) | 2 | 1 | 3 | ||||

| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||

| 埋込型心電図記録計移植術 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||

| 埋込型心電図記録計摘出術 | 1 | 1 | |||||

| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 12 | 17 | 10 | 16 | 55 | ||

| 小計 | 158 | 162 | 160 | 263 | 288 | 1031 | |

| 総計 | 158 | 162 | 160 | 263 | 288 | 1031 | |

※DPCデータより集計

スタッフ紹介

藤本 書生

- 専門領域

- 循環器病一般

- 専門性資格

-

- 日本内科学会認定総合内科専門医

- 日本循環器学会認定循環器専門医

- 日本心血管インターベンション治療学会認定医(CVIT認定医)

- 難病指定医

脇坂 収

- 専門領域

- 循環器病一般

- 専門性資格

-

- 日本内科学会認定総合内科専門医

- 日本循環器学会認定循環器専門医

- 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医

- 身体障害者福祉法指定医

西水 恭平

- 専門領域

- 循環器病一般

- 専門性資格

-

- 日本専門医機構認定内科専門医

堀 賢介

- 専門領域

- 循環器病一般

- 専門性資格

-

- 日本内科学会認定内科医

- 日本内科学会認定総合内科専門医

- 日本救急医学会救急科専門医

- 日本循環器学会循環器専門医

卯野 明大

- 専門領域

- 循環器病一般

吉村 咲紀

- 専門領域

- 循環器病一般