放射線部

放射線部の紹介

スタッフ

- 医師

- 3名(画像診断2名、放射線治療1名)

- 診療放射線技師

- 16名

- 看護師

- 1名

- 受付事務職員

- 2名

医療機器一覧

- X線撮影装置

- 3台

- ポータブル撮影装置

- 6台

- マンモグラフィー撮影装置

- 1台

- パノラマ断層撮影装置

- 1台

- 骨密度測定装置

- 1台

- CT装置

- 2台

- MRI装置

- 1台

- ガンマカメラ装置

- 1台

- X線透視装置

- 2台

- 血管造影装置

- 2台

- 放射線治療装置

- 1台

放射線部の概要

放射線部は、画像診断、インターベンション、放射線治療の3部門で構成されています。画像診断では、X線撮影検査、透視検査(2台)、CT検査(2台)、MRI検査(1台)、核医学検査、マンモグラフィなどの画像検査および診断を行っています。インターベンションでは、血管造影検査(2台)を用いて、血管内のIVR(治療)を実施しています。放射線治療では、高エネルギー放射線を使用し、侵襲性の低い悪性腫瘍の治療を行っています。

令和6年度には、X線撮影装置1台、骨密度測定装置1台、血管造影装置2台を更新しました。それぞれ、検査室内の改装も行い、稼働を開始しています。

これらの機器をはじめとする高度な医療技術に対応するため、診療放射線技師には専門的な知識と技術が求められます。そのため、当放射線部では、救急撮影認定技師、X線CT認定技師、MRI認定技師、検診マンモグラフィ撮影認定技師、放射線治療専門技師、放射線治療品質管理士、医療画像情報精度管理士、衛生工学衛生管理者などの専門資格を持つ技師を配属し、精度の高い検査と安心できる医療を提供するよう努めています。

被ばく管理においては、令和2年4月1日施行の医療法施行規則の一部改正に基づき、医療放射線安全管理の実務を開始し、患者様の被ばくの適正化に努めています。また、令和3年4月1日施行の電離放射線障害防止規則の一部改正(眼の水晶体の線量限度の引き下げ)に対して、現場スタッフの被ばく低減に取り組んでいます。

今後も引き続き、患者様中心のチーム医療に貢献できるよう、研修や学術研究などを通じて自己研鑽に励み、安全で安心な医療提供に努めてまいります。

X線撮影検査

X線撮影検査は、様々な病気やけがを診断するため、X線写真を撮影する検査です。X線は人体の骨や臓器、空気などの様々な組織を透過するため、この検査は診断に有用な情報が得られます。検査の時、診断目的によって、体位を変えたり、呼吸を止めたりして、頭部・胸部・腹部・四肢など様々な部位に対して行われます。

検査における注意事項

-

診断に影響する恐れがあるため、下記のものを撮影する部位によって検査前にはずしていただくようお願いする場合があります。

- ファスナーやボタンなど、プラスチック類が付いた衣服

- ネックレスやピアス等のアクセサリー類

- エレキバン・カイロ・湿布

- ブラジャーなど、金属の付いた下着

- 時計

- メガネ・入れ歯 等

-

検査中は、正確な位置合わせを行うため、体に触れる場合があります。触れる前に説明しますので、ご協力をお願いします。

- ご不明な点や心配なことがありましたら、遠慮なく技師にお尋ねください。

検査の流れ

- 検査の順番になりましたら、撮影室へご案内します。

-

撮影する部位に合わせた体勢や呼吸を指示しますので、ご協力をお願いします。病変を観察しやすくするため、一つの部位に対して様々な角度から撮影する場合があります。

(撮影に要する時間は、部位や撮影枚数により異なりますが5分~15分程度です。)

マンモグラフィ

検査概要及び装置の説明

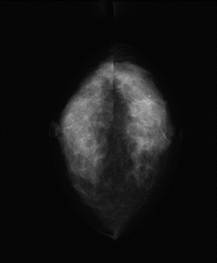

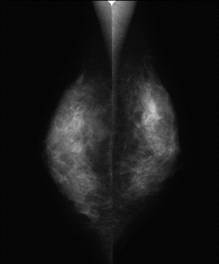

マンモグラフィとは乳房のエックス線撮影のことです。

乳房は柔らかい組織でできているため、専用のエックス線装置を使って撮影します。乳がんの初期症状である微細な石灰化や、セルフチェックではわかりにくい小さなしこりなどを検出することができます。

マンモグラフィの撮影は、女性技師が行っています。また、認定資格をもったマンモグラフィ担当技師が指導・教育を行い、質の高い検査を実施しています。

当院で使用している機種は富士フイルム株式会社製のAMULET Innovalityで、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会の仕様基準を満たしています。

乳房の画像

検査方法

上半身裸になり、検査着に着替えます。乳房を片方ずつ台に載せ、左右それぞれ撮影方向を変えて2枚ずつ、合計4枚撮影します。

撮影技師が乳房全体を広げて圧迫板で圧迫して撮影を行います。

検査時間は検査の説明、着替え等を含めて全体で約15分程度です。

検査における注意事項

検査時には、身に着けている金属(眼鏡、アクセサリー等)を外す場合があります。また、長い髪は後ろに束ねていただきます。

乳房の圧迫時に強く圧迫することがありますが、より圧迫したときの画像の方が明瞭に見え、X線による被ばく低減になりますので、可能な範囲で協力をお願いしています。

パノラマ断層撮影

パノラマ断層撮影とは、主に歯全体の様子や顎の関節、上下顎骨など歯と骨の状態を総合的に評価する検査です。

装置が頭の周りを一周しながら撮影するため、撮影中は頭、体を動かさないようにしていただきます。

通常は立った状態で撮影を行います。座った状態(車いす)でも撮影を行うことが可能です。

検査における注意事項

- ヘアピン、眼鏡、ネックレス、ピアス、補聴器、取り外し可能な入れ歯金属やプラスチックは検査の妨げとなるため、はずして撮影となります。

- 装置が頭の周りを一周しながら撮影するため、姿勢の保持が必要です。

- 食事制限は特にありません。

検査の流れ

- 検査の妨げとなるものをはずします。

- 立位の状態で、位置合わせを行います。

- 姿勢の保持の状態で、装置が頭の周りを一周しながら撮影を行います。

検査時間は約5分~10分程度です。

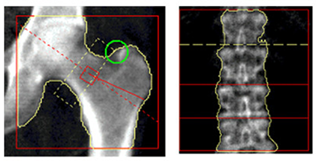

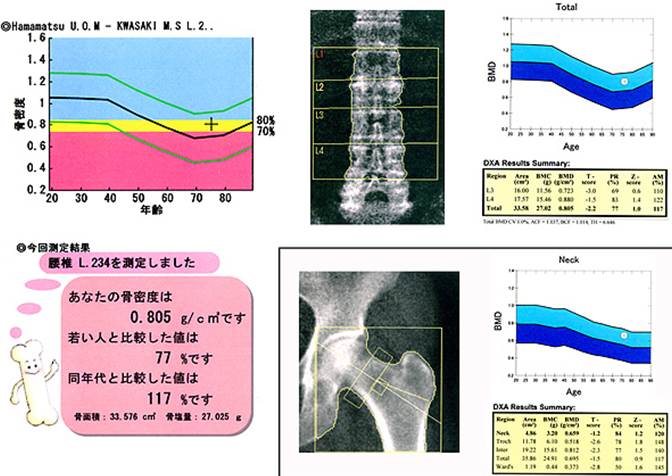

骨密度測定

骨組織のカルシウム量を測る検査です。当院では、DXA法と呼ばれる「2種類のエネルギーX線吸収測定法」を用いて検査を行っております。骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の診断に用います。

骨粗鬆症とは人の血液中には、常に一定量のカルシウムが含まれていなければならないのですが、少なくなると『カルシウムの銀行』である骨から吸収されて、骨がスカスカとなり、骨粗鬆症の原因となります。

骨粗鬆症の予防

『骨粗鬆症の予防』と『効率よくカルシウムを摂る』ため、下記の事項に気を付けましょう

- ビタミンDが吸収を高めます。

(日光浴をすること。干し椎茸・レバーを適度に摂ること) - 吸収の良いカルシウムを摂ることも良いでしょう。

例)牛乳・乳製品 [1日1本を目標に] - インスタント食品・加工食品の摂りすぎに注意しましょう。

(「リン」添加物として使用しているものが多く、摂りすぎると骨を溶かすホルモンが分泌される) - アルコールをたくさん飲むとカルシウムの吸収を低下させます。

(カルシウムは、吸収の悪い栄養素なので、吸収低下させる要因は避けること) - 運動する(8,000~10,000歩/日)と、吸収が良くなります。

- 脂肪・タンパク質の摂りすぎは、カルシウムの吸収を低下させます。

検査における注意事項

- 金属やプラスチックは検査の妨げとなるため、はずして撮影となります。

- 検査台に仰向けに寝ます。呼吸は楽にしていただいて、体を動かさないようにします。

- 食事制限は特にありません。

検査の流れ

- 検査台に仰向けに寝ます。

- 腰椎・大腿骨を撮影します。

- 検査時間は測定部位によって異なりますが、10分~20分程度です。

- 検査結果は数分でお渡しすることが出来ます。

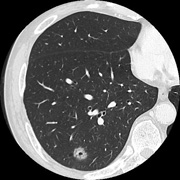

CT検査

CT(Computed Tomography)装置はエックス線を発生するエックス線管球とエックス線の量を測定する検出器が向かい合うように設置されています。エックス線を人体に回転させながら照射し、透過してきたエックス線の強弱を検出器で収集します。この強弱の差をコンピューターで計算し、輪切りの画像を作り、身体の内部構造を検査します。

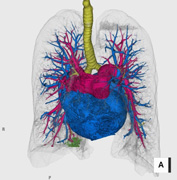

さらに、この輪切りの画像をコンピューターで処理することにより、色々な方向からの断層画像や3次元画像を得ることができます。

CT検査は、骨や臓器を比較的短時間で画像化することができ、検査時の痛みもない為、現在では、たくさんの医療現場で患者様の診断に使用されています。

当院のCT

当院ではキヤノン社製320列CT『Aquilion ONE』とシーメンス社製64列CT『SOMATOM go. Top』の2台のCTが稼動しており、短時間で高精度の撮影が可能です。頭頚部、胸腹部、下肢心臓血管系など全身の様々な検査に対応しております。

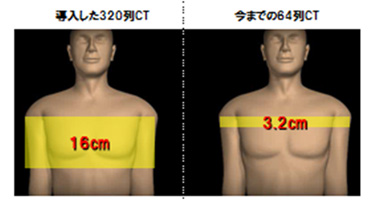

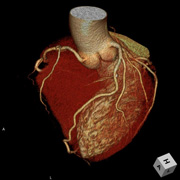

『Aquilion ONE』は、検出器が320列配置されており、超高速で撮影しているため、心臓冠動脈の診断はもちろんその他臓器、血管系の病変の診断など様々な検査に威力を発揮しています。

装置の特徴、及び主な検査

エリアディテクター320列CT 東芝社製Aquilion ONE

特徴

- 0.5mm幅で320列を有しており、16cmの範囲では心臓や脳全体および各臓器の撮影が0.275秒で可能。心臓のような動く臓器の場合でも、ゆがみやひずみが生じない。

- 撮影時間が短縮できるため、造影剤の使用量低減が可能。

- 被ばくについては、64列マルチスライスCTに比べ、心臓検査で1/4程度の被ばく低減が可能。

- 16cmの撮影範囲を何度も繰り返し撮影することで、今までのCT装置にある形態診断にプラスして、臓器全体の機能診断が可能。

整形領域検査

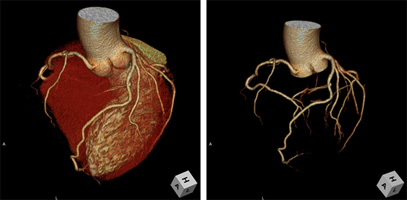

心臓(冠動脈)検査

320列CTでは動いている心臓を1回転で撮影可能です。

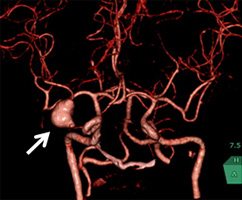

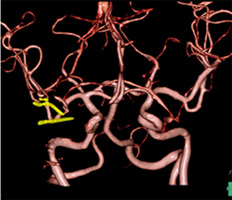

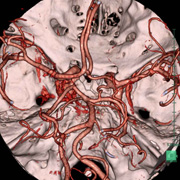

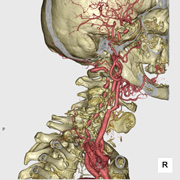

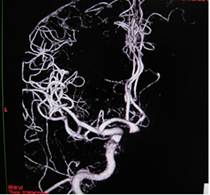

頭部血管

※矢印の部分が動脈瘤

※黄色の物体がクリップ

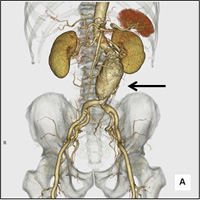

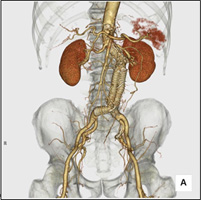

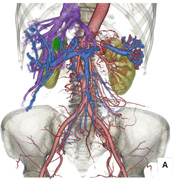

腹部血管

※矢印の部分が動脈瘤

※人工血管に置換

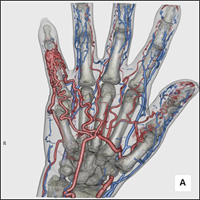

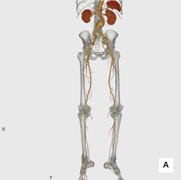

四肢血管領域

経時的に観察部位を連続撮影することにより、末梢の動脈や静脈の血流を連続画像として得ることが可能。

CTコロノグラフィー(大腸CT検査)

- 大腸3DCT(CT colonography)はマルチスライスCTで大腸を撮影し、コンピューター処理によって大腸の3D画像を作成し、大腸内を観察する新しい検査方法です。

- 大腸内視鏡検査のように内視鏡を挿入したり、注腸造影検査のように肛門からバリウムを注入したり頻回の体位変換を必要とせず、さらに短時間で検査をすることができ、従来の大腸検査に比べ患者様の負担が少ない検査です。

- 検査を行うためには、食事制限や下剤の飲用などの前処置が必要となります。

- 現在当院では主に大腸がんの手術前検査として大腸CTを行っています。TV等で紹介されている検診目的の大腸CTを現状では行っていませんが、今後は検診検査も施行できるように検討しています。

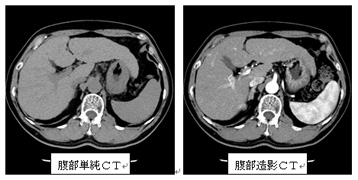

検査の種類

単純CT検査

造影剤などの薬剤を用いないCT検査のことで、造影剤を使わなくても十分に診断できると考えられる部位や疾患の検査に用いられます。

造影CT検査

造影剤という薬剤を静脈注射して撮影する検査で、血管の状態や構造、腫瘍性病変の有無や、様々な血管と臓器との鑑別ができ、診断に大変役立つ検査です。造影剤使用についての注意事項は下記をご覧ください。

造影剤によって造影された画像を三次元画像処理ワークステーションに取り込み、処理を行うことで血管を立体構造として三次元的に表示させることが可能です。

検査前について

- 撮影部位に金属類があると撮影のさまたげになる場合がありますので、なるべく身につけないようにして下さい。また、金属類を身に着けている場合は、撮影前に更衣をして頂く場合があります。

- 服用中のお薬は医師の指示がない限り通常通り服用して下さい。

- 妊娠されている方、または妊娠の可能性がある方は医師・診療放射線技師に申し出て下さい。

検査中について

- 検査中は通常ベッドに仰向けに寝ていただきます。体の力を抜いてリラックスして下さい。

- 検査中は可能な限り体を動かさないで下さい。

- 検査時間は部位によって異なります。下記の検査時間目安をご覧下さい。

- 検査中は担当技師が観察しており、マイクを通していつでも会話できますのでご安心下さい。

- 検査内容によっては息止めをしていただく場合があります。担当技師の指示に従い息止めを行って下さい。

検査後について

- 食事・入浴などは普段通りで結構です。

- 検査結果については主治医より説明があります。

造影剤について

造影剤を使用することによって血管や病巣がわかりやすくなり、より正確な診断が可能になります。造影剤の注入方法は、基本的に腕の血管に針を穿刺して行います。注入時に身体が熱く感じることがありますが、すぐに消失しますので心配はいりません。稀に吐き気などの副作用が生じる場合がありますが、放射線科医師がすぐに適切な処置を行います。

※造影剤使用に関しての注意事項

次に該当する方は事前にお知らせ下さい。

- 過去に造影剤を使用して検査を受けたことがあり、その際気分が悪くなられた方。

- アレルギー(特に喘息・お薬)がある方。

- 腎不全、甲状腺機能亢進症のある方。

- 妊娠されている方、または妊娠の可能性がある方。

当日の食事について

- 造影CTの検査3時間前からは食事をとらないで下さい。水やお茶などの水分は飲んでも構いません。ただし、医師より水分摂取の制限がある場合は除きます。

- 単純CT検査の場合、主治医の先生から特に指示がなければ普段通りに食事をして構いません。

造影検査後について

造影剤は尿と一緒に排泄されます。検査後は水分(お茶、水等)を多めにとって排尿を促してください。ただし、医師より水分摂取の制限がある場合は除きます。ごくまれに造影剤の副作用として数時間~数日の間に発疹や頭痛、吐き気などがみられることがあります。症状がひどくなるようでしたら、検査指示を受けた外来に遠慮なくご連絡下さい。時間外の時は救急外来においで下さい。

検査時間

CT検査は予約にて検査を行っています。予定時間の10分前までに1階放射線科受付にいらして下さい。検査の種類・進行状況により多少時間・順番が前後することがあります。ご了承下さい。

検査時間は部位や検査内容によって多少変わりますが、造影剤を使わない単純CT検査では約5分、造影剤を使う造影CT検査では約10~15分程度です。

心臓CTなどの特殊な造影検査は、前処置など含めると1時間程度を要する場合もあります。正確な検査を行うため、何卒ご了承ください。

以上、ご理解とご協力をお願い致します。 不明な事や不安な事がありましたら、主治医、または放射線科医、CT担当の診療放射線技師にお尋ね下さい。

MRI検査

Magnetic Resonanse Imagingの略で、強い磁気と電波を利用して、身体の内部の任意の断面画像を得る検査です。エックス線検査やCT検査のようにエックス線を使用する検査とは違い、磁気と電波を使いますので、放射線による被ばくの心配はありません。体の断層像を検査するのですが、1つの場所を様々な方法で検査することで病変の性質を診断するのに大変役に立つ精密検査です。特に、脳、脊髄、子宮・卵巣、前立腺、四肢の病変の診断に有用です。

当施設のMRI

当施設では、1.5T(テスラ)MRI装置SIEMENS社製(MAGNETOM Aera)が稼働しており、原則予約制の検査となっています。

検査の種類

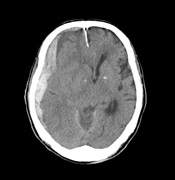

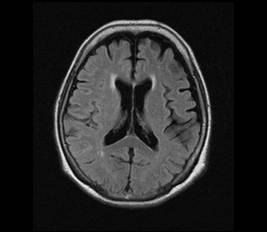

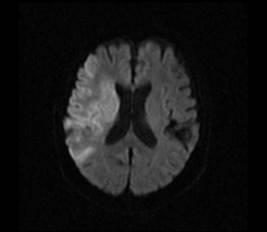

頭部

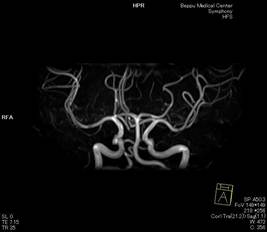

頭部検査では、脳出血や脳梗塞の診断に有用であり、その他にも変性疾患の診断も行っています。急性期の脳梗塞の診断には拡散強調画像が有用となります。また、造影剤を使わずに脳血管の描出ができ、動脈瘤や血管の奇形などの診断に優れています。

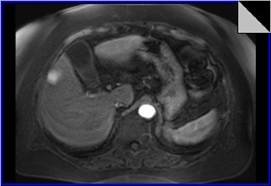

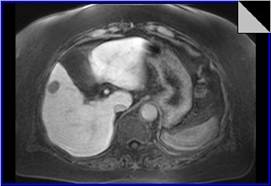

腹部

MRCP検査は造影剤を使用することなく、胆嚢・胆管・膵管などを描出する検査です。MRCP検査では、胆石・胆管癌・膵臓癌・膵炎等の診断に有用です。

また、造影剤を静脈から注入して行う肝臓検査などがあります。この検査では、20秒程度の息止めを数回行い、腫瘍細胞の存在の診断に有用となります。

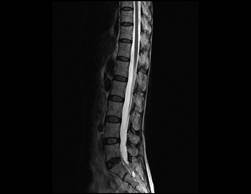

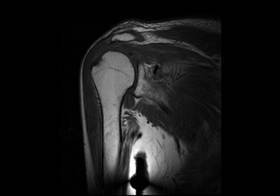

四肢(整形領域)

MRI検査では、骨・靭帯・筋肉の描出に優れています。脊椎の検査では、椎間板ヘルニア・頚椎損傷や圧迫骨折の診断に有用です。また、肩関節、膝関節など四肢においても非常に多くの情報を得られることができます。

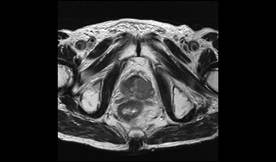

骨盤

子宮・卵巣・前立腺・膀胱などの形状や病変の診断に用いられます。子宮筋腫、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣腫瘍、前立腺癌等が挙げられます。

検査の注意事項

- 強い磁場が発生していますので、安全に検査を行うために金属類の持ち込みはできません。また、体内に金属が埋め込まれている方は検査ができない事がありますので、事前に医師・検査担当者にお知らせください。

- 検査中は非常に大きな音がします。

核医学検査

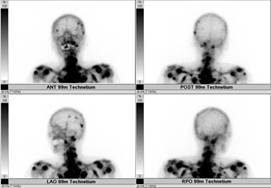

核医学検査とは、ガンマ線という放射線を放出する少量のお薬(放射性医薬品)を注射し、箱形のガンマカメラという装置で体の様子を画像(シンチグラム)にする検査です。この検査では、臓器の形、大きさ、さらに臓器の働き具合や病気そのものの勢い(活動性)がわかります。

放射性医薬品は、微量の放射線を放出する物質を含んでおり、薬自体の副作用はほとんどありません。注射された薬は、目的の臓器や器官に集まりますが、早いものでは数時間で、遅くても数日で無くなってしまいます。

装置の説明

核医学検査を行うには、ガンマカメラという専用の装置を使用します。当院ではシーメンス社製Symbia Eを導入して検査時間を短くすることが可能になりました。そのため、患者様の負担も大きく軽減できます。また、最先端の画像解析ソフトを導入により分解能・診断能の高い高品質な画像を提供しています。

検査の種類

骨シンチグラフィ

全身の骨について、炎症や骨転移、骨折の有無を調べるための検査です。

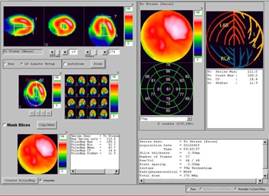

心筋シンチグラフィ

心臓の筋肉に栄養を送る冠動脈の状態を調べるための検査です。

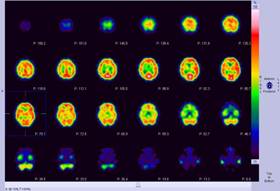

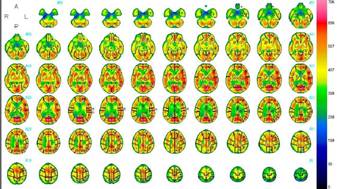

脳血流シンチグラフィ

脳の各部位における血流状態や働きを見る検査です。

当院ではその他にも、肺、肝臓、消化管、腎臓、甲状腺、唾液腺、腫瘍などを目的とした検査もあります。

検査における注意事項

検査によっては、あらかじめ準備などが必要なことがありますので、主治医の指示に従ってください。

検査時に、衣服、身体についている金属を外していただきます。場合によっては、検査着に着替えていただくこともあります。

検査の流れ

-

核医学で使用されるお薬(放射性医薬品)は、有効期限が短いため、検査予定日に合わせて発注され、当日の検査分が毎朝病院に届けられます。このため、予約検査です。

- 検査によっては検査前に絶食したり、下剤を投与したりします。また、服用中の薬を検査終了まで一時中断することもありますので、主治医の指示に従ってください。

-

放射性医薬品を体内に投与(注射)します。多くの場合、1~2mLと少量の静脈注射です。

-

装置の寝台に仰向けに寝ていただきます。検査中は身体を動かさないでください。撮影時間は検査内容によって異なりますが、15分から1時間くらいです。

-

検査終了後、ガンマカメラに接続のコンピュータで処理して写真を作り、専門の医師が診断レポートを作成して、検査結果をお知らせいたします。

透視検査

X線透視検査は、特定の部位を透視し、その形や大きさをモニタ画面に映し出す検査です。この画像を確認しながらX線写真撮影を行います。また、X線透視は様々な検査や処置の補助的役割としても利用されます。

当院では、大視野のフラットパネルディテクタ(FPD)を搭載したデジタルX線透視(DR)装置を導入しており、高画質を維持しながら被ばく量を低減することが可能です。令和6年1月より、富士フイルムメディカル社製のCUREVISTA Openが稼働しており、快適性、低被ばく、多才性、高画質を追求した装置となっています。

検査の種類

上部消化管検査

造影剤(バリウムと空気)を用いて食道・胃・十二指腸の粘膜面を写し出し評価する検査で、胃の検診で多く行われています。

検査時間は10分程度です。粘膜面全体に造影剤を付着させるため仰向けやうつ伏せ、回転するなどの体位変換を繰り返します。

この検査により胃潰瘍や腫瘍などの病変を見つけることができます。

下部消化管検査

肛門から管を入れて、造影剤(バリウムと空気)を用いて大腸の粘膜面を写し出し評価する検査です。検査時間は20分~30分程度です。盲腸から直腸まで大腸全体を観察し、いろいろな方向から撮影するため、仰向けやうつ伏せ等の体位変換を繰り返します。

この検査により大腸ポリープや腫瘍などの病変を見つけることができます。

その他の検査

胃や大腸などの消化管造影検査の他に、骨折した際の骨の整復、脊髄腔造影(ミエログラフィ)、胆道系結石の破砕や処置等を行います。 また、胆嚢造影や腎盂尿管造影など、静脈に造影剤を点滴注入し体内を経由して、目的部位に造影剤が入っている状態を透視で確認しながら撮影するものもあります。

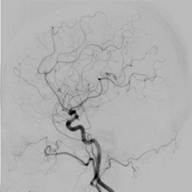

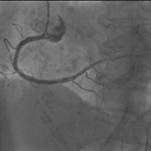

血管造影検査

血管造影検査は、カテーテルと呼ばれる細い管を血管に通し、造影剤を注入して目的の血管を描出・治療する検査です。カテーテルを目的部位の近くまで進めることで、他の検査よりも詳細な血管像を得ることができ、血管性病変や腫瘍の診断に役立ちます。この検査では、DSA(デジタルサブトラクションアンギオグラフィ)という血管だけを表示する機能を使用します。

また、検査だけでなく、カテーテルを用いた身体に負担の少ない血管内治療(インターベンショナルラジオロジー:IVR)も行っています。当院では、最新の間接変換方式フラットパネルディテクタを搭載したデジタル血管造影装置が稼働しており、細部の血管まで観察することで、的確な診断と治療を支援しています。

令和7年4月1日より、シーメンス社製 Artis Zee SX BCが稼働を開始しました。本装置は、高精細な画像と低被ばくを両立し、リアルタイム画像強調機能により、より正確な治療を支援します。

検査内容について

腹部血管造影検査

カテーテルを腹部の血管(動脈)内に挿入し、腫瘍を栄養している血管の形状や流れを観察します。さらに細いカテーテルを用いて、腫瘍の栄養血管から抗がん剤を注入する治療を行い、腫瘍部の血管に医療用のゼラチンを使用し腫瘍血管を塞栓する治療を行います。カテーテルを目的部位まで進めることにより、より効果の高い、侵襲の少ない治療を行うことが可能になります。また、腹部の出血(消化管出血や動脈損傷)に対して血管内から直接止血する治療も行っています。検査時間は1~2時間程度ですが、治療を行う場合はそれ以上かかります。

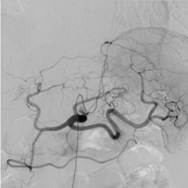

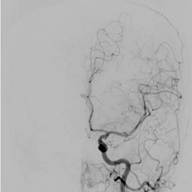

頭部血管造影検査

頭部の血管の状態を観察する為の検査です。脳動脈瘤などを確認する目的で、3D(3次元)再構成画像を得るために、回転DSAを行うこともあります。検査時間は1~2時間程度ですが、治療を行う場合はそれ以上かかります。撮影時には造影剤を使用する為、頭部の右側が熱く感じたり、左側が熱く感じたり、後頭部が熱く感じたりする事があります。

経皮的血管形成術(PTA)

経皮的血管形成術(PTA)は狭くなったりした腕や足など末梢の血管を、特殊なバルーンカテーテルを用いて内側から押し広げることで血管を拡張する治療法です。また、治療を行った場所が再び狭くなるのを防ぐため、ステントとよばれる金属の筒を留置して血管を内側から支えることもあります。検査・治療時間は1~2時間程度です。

心臓カテーテル検査

心臓カテーテル検査は、心臓に細い管(カテーテル)を挿入し、心臓内の圧や血液の酸素濃度を測定・分析したり、造影剤を注入してX線撮影し、心臓の血管を描出したり、心室・心房と弁の動きを調べたりする検査です。専用のカテーテルを用いて、心臓の筋肉(心筋)を採取して病理学的に検査する心筋生検などを行なうこともあります。

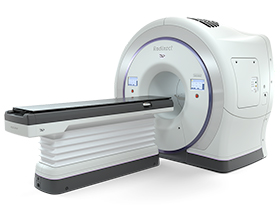

放射線治療

放射線治療は、手術療法、薬物療法と並ぶがんの三大治療のひとつです。治療方法は、体の状態にあわせ、がん細胞の根絶を目指す根治治療と、痛みなどの症状を和らげる緩和治療があります。当院の放射線治療装置は、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療(IGRT)を行うのに優れた放射線治療装置(Accuray社製 TomoTherapy Radixactx7)を導入しており、正常組織に照射される放射線の量を最小限に抑えながら、がん治療を行うことができます。

- 治療部位

-

- 頭頚部がん

- 乳がん

- 肺がん

- 前立腺がん

- 子宮がん

- 直腸がん など

- 緩和治療

-

- 骨転移による疼痛の軽減

- 脊椎転移による脊髄麻痺の症状改善

- がんからの出血の止血 など

放射線治療の流れ

1. 診察

治療方針を決定するために医師による診察を行います。放射線治療の効果、副作用、治療期間などについて説明いたします。

2. 準備(治療計画のためのCT)

治療計画を行うためにCTを撮影します。放射線治療中は、毎回同じ姿勢で治療を行う必要があります。治療部位によっては、体に合わせた固定具の作成、排便及び畜尿などの前処置が必要となる場合もあります。

3. 治療計画

撮影したCT画像をもとに、治療計画装置を用いて最適な治療計画を作成します。

4. 治療計画の検証

作成された治療計画が安全かつ正確に行われるか、治療計画の検証を行います。

5. 治療開始

治療計画の検証にて安全が確認されれば、治療計画に基づいて、治療を開始します。

照射方法によって時間は異なりますが、治療室に入室してから退室まで15分程度です。

6. 治療期間中

治療期間中は副作用の有無などについての診察を行います。放射線治療に対する不安などがございましたら、ご遠慮なくスタッフにご相談ください。

7. 治療終了

放射線治療終了後は、各診療科にて経過観察を行います。