臨床研究部

臨床研究部長挨拶

臨床研究部長

岡本 龍郎

「臨床研究(人を対象とする医学系研究)」は、疾病の予防・診断・治療法の改善、病態の理解などを目的として、病院や研究施設で行われる研究を示します。臨床研究の中で、診断や治療法などの安全性や有効性を明らかにするために、実際の患者さんを対象に行うのが「臨床試験」であり、そのなかで、まだ一般診療で使用できない新たな医薬品や医療機器の承認申請のために行われる臨床試験を「治験」と呼びます。近年我が国では、文部科学省と厚生労働省の共同のもと、「臨床試験・治験活性化5カ年計画2012」などを通して継続的に推進されて来ました。

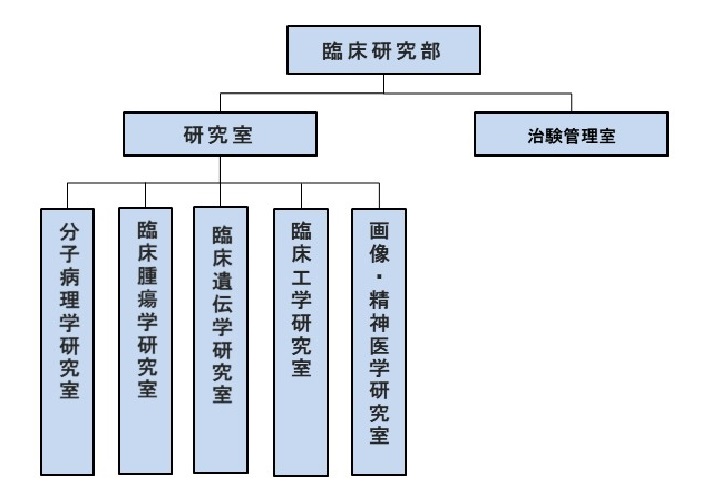

当院の臨床研究部は5つの研究室および治験管理室で構成されており、急性期医療の地域中核病院から、医療・医学の進歩につながる新たなエビデンスを創出することを目標に臨床研究を推進しています。また、地域がん診療連携拠点病院として、がんの臨床研究も推進します。近年のがん診療は分子標的薬や免疫療法の飛躍的な進歩により複雑化し、それに伴い副作用なども多様化しています。当院は総合病院の強みを生かし、各診療科の連携を強化することで、がんの臨床研究を推進しがん治療の向上に寄与して行きたいと考えています。

治験管理室においては、治験主任、CRC、治験事務員を配置し、各診療科の研究医師と密な連携を保ちつつ、法令や倫理指針を順守した質の高い治験・臨床試験を遂行しています。さらに、このような検証的研究に加え、基礎医学研究から生まれる知見を診療に役立てるトランスレーショナル研究や、日々の診療から生じる疑問に関する探索的研究なども医療・医学の発展に重要と考え、推進していきます。

臨床研究部の概要

- 設置年度

-

- 平成16(2004)年4月1日

- 院内標榜臨床研究部

- 平成20(2008)年4月1日

- 臨床研究部

- 研究組織

-

NHO臨床研究ネットワーク施設

循環器、脳卒中、 がん、成育、免疫異常、エイズ、内分泌代謝、消化器、呼吸器、肝、腎、骨の運動器、精神、感覚器、災害医療、外科・麻酔、その他

科学研究費補助金取扱規程研究機関

【厚生労働省指定研究機関番号: 0001123348】

【文部科学省指定研究機関番号: 87502】

治験中核拠点施設協議会参加施設

その他共同研究グループ

西日本がん研究機構(WJOG/呼吸器グループ)

九州肺癌研究機構(LOGIK)

九州消化器癌化学療法研究会(KSCC) - 運営組織

- 臨床研究部運営委員会

組織図

分子病理学研究室

- 室長

- 岡本 龍郎(臨床研究部長)

近年の生命科学・医学の進歩に伴い、難治性と考えられる疾患群においては、同様と考えられていた病態に実は多様性があり、画一的な治療を行っても十分な治療効果が発揮できないことが分かってきました。各疾患に潜む多様なバックグラウンドや、根本的な病因・分子機序を明らかにし、それらを参考に新たな分子標的を探索・同定し、適切な薬剤や治療法の選択や開発につなげることが重要と考えます。

当研究室においては、がんの分野において、個別化医療につながるがんの遺伝子変化や腫瘍微小環境に着目した分子レベルの研究を行っており、新たな知見を将来の医療につなげるべく発信して参ります。

研究概要

1) 腫瘍特異的遺伝子変化に着目した新たな分子標的の探索と治療への応用

がん細胞の中には、一つの成長シグナルにその増殖・発育を大きく依存しており、そのシグナルを阻害することで、大部分が死滅することが分かってきた。がんの生死を決める重要なシグナル変化を引き起こす遺伝子変異は、ドライバー遺伝子変異と呼ばれ、個別化医療における治療標的として精力的に研究されている。肺がんのにおけるドライバー遺伝子変異は、発癌初期では低悪性(非浸潤性)であるが、癌の進化的発育過程において、生物学的に高悪性の性質(浸潤性)に変化(悪性転化)するが、この高悪性転化の機序は明らかでない。臨床がんの診療過程で得られるがん組織において、早期がんと浸潤がんの分子病理学的背景を比較し、悪性転化に関与する分子を探索・解析することで、将来の新たな標的治療の開発につなげる。

2) 疾患特性に応じた腫瘍微小環境の解明とがん治療効率の向上

近年各種のがん治療においては、免疫チェックポイント阻害剤を中心とした免疫複合療法が標準治療として行われる。主要な治療機序としては、腫瘍免疫におけるPD-L1/PD-1蛋白の寛容プロセスを阻害するものであるが、その治療効果はがんや患者の状態などにより様々であり、一元的に治療効果を予測するのは難しい。その主要な要因として、腫瘍局所での微小免疫環境の違いが、治療効果の違いに関与していることが推測されている。臨床検体を用いた腫瘍微小環境の分子病理学的検討を通して、がん治療の効果予測に役立てる。

臨床腫瘍学研究室

- 室長

- 岡本 龍郎(臨床研究部長、がん治療センター部長)

- 副室長

- 鶴田 悟

臨床研究部の1部門として臨床腫瘍学を研究しています。当院は平成20年に地域がん診療連携拠点病院の認定を受け、消化管(食道、胃、大腸)、肝胆膵、乳腺、肺、女性器(子宮、卵巣)、腎・前立腺、皮膚など大分県東部医療圏の悪性腫瘍疾患に対する診療を担っています。がん診療の質を担保するためには、臨床研究は欠かせません。院内がん登録をはじめ様々な診療データを蓄積・解析することによって、日常の診療をレビューし改善するPDCAサイクルを回すことが必要です。

さらに、臨床研究の結果を学会や論文を通じて発表することはもちろん、得られた結果よりさらに先のエビデンスを得るために臨床試験も提案しています。

臨床遺伝学研究室

- 室長

- 古賀 寛史

- 副室長

- 穴見 愛

産科部門

臨床遺伝および遺伝カウンセリングに関するシステムの整備が進み、希望される妊婦さんにはパートナーの方とともにカウンセリングを提供できる環境が整いました。当院では、患者さんの背景、希望を踏まえカウンセリングを行った後、出生前検査として、非侵襲的出生前検査(NIPT)やクアトロテスト(非確定検査)、羊水検査(確定検査)を選択していただくことができます。

新生児部門

先天異常・がんゲノム診療を中心に遺伝性疾患の診療対応をしています。遺伝学的検査の前後で臨床遺伝専門医が遺伝カウンセリングを担当しています。

臨床工学研究室

- 室長

- 松本 敏文

- 副室長

- 藤本 書生

臨床工学研究室では診断や治療における医療材料の評価や医療機器を用いた研究とともに人間工学に基づいた医療を考えます。現在、人工股関節・膝関節の機能的評価や長期成績調査、脊椎外科インストルメンテーション手術についての調査を行っています。今後は歩行分析、筋評価、関節バイオメカニクス、骨・関節疾患の手術についての画像シミュレーションなどの研究を行うことができるように少しずつソフト、ハード両面の機器整備を進めていきたいと考えています。

画像・精神医学研究室

- 室長

- 古屋 暁生

- 副室長

- 児玉 健介

当院では320列の多列検出器を備えたCT検査装置が導入され、1mm以下の薄いスライス厚による精細な画像が得られるため、三次元画像処理により立体的な把握ができ、血管系の精度の高い画像描出を行っています。さらに、MRI装置もノイズの少ない高画質の画像が撮影できる機器を導入し、脳神経領域では拡散強調像に加えMR還流画像撮影も可能となり、脳血流の詳細な評価が行えるようになりました。最新ソフトウエアと専用ワークステーションを導入し、MRIトラクトグラフィーの作成を行って脳内の神経線維までも描出可能としていく計画です。本研究室では、臨床診断のみならず精神・神経疾病の解明と新たな治療法開発の基礎となる臨床研究に役立てていく所存です。

治験管理室

- 室長

- 岡本 龍郎(臨床研究部長)

- 副室長

- 川中 博文

- 室員

-

山形 真一(薬剤部長、治験事務局長)

藤本 愛理(治験主任、治験コーディネーター)

福泉 聡子(治験コーディネーター)

赤井 真侑子(治験コーディネーター)

田中 美乃利(治験コーディネーター)

佐藤 暁子(治験コーディネーター)

当研究室の主な業務は、臨床試験の必要性について対象の患者さんに説明し、院内関係部署における治験業務が円滑に行えるようにサポートする「臨床研究コーディネーター(CRC)」としての活動、治験に関する事務や担当医への連絡を行う「治験事務局」、受託研究・治験審査委員会を実施運営する「受託研究・治験審査委員会事務局」業務を担当しています。

治験管理室には、4人の臨床研究コーディネーター(CRC)が所属しています。CRCは、試験に参加頂く患者さんが不安や疑問を解決し、試験の意味を十分理解いただいた上で参加に同意していただけるよう補助説明をしています。試験を遂行する為に、厳密に設けられた投与方法や検査内容、来院スケジュールを組み立てることもCRCの役割です。近年、ドラッグラグを無くすべく、日本も海外と同時に新薬開発に取り組むグローバル試験が盛んになっており、当院での契約も増えてきています。そのような中で、より正確なデータを集められるよう、複雑な手順を整理し、院内関係部署への連携をとり、試験が円滑に行えるようサポートしています。また、Site Management Organization (SMO)と契約を結び、治験や観察研究などへの支援を通して、臨床研究を推進しております。

また、患者さんから得られたデータはより早く依頼者へ提供出来るよう、迅速な報告書の作成を心がけています。このように治験管理室では各診療科で実施される治験や臨床試験を支持・管理し、より良いデータから、時には世に出てくるべきではない薬の候補の選別を行う大事な役割を担っています。有効で安全な薬剤・治療法がいち早く患者さんの手元に届くよう、日々努力しています。

公的研究費の取り扱い

- 08-3 公的研究費等の取扱いに関する行動規範(R3年度改正)

- 08-4 公的研究費等の取扱いに関する要領(R3年度改正)

- 08-5-1 公的研究費等の取扱いに関する業務マニュアル(R3年度改正)

- 08-6 公的研究費等に係る不正使用防止に関する基本方針(R3年度改正)

- 08-7 公的研究費等の不正使用防止計画(R3年度改正)

- 08-8 研究活動に関する行動規範

- 08-9 研究活動に係る不正行為の取扱いに関する要領(R4年度改正)

- 08-10-4 研究活動の不正行為に係る告発・相談受付窓口