臨床検査部

臨床検査部の理念

チーム医療の一翼として技術の研鑽に努め、精確で付加価値の高い検査結果を迅速に提供します

臨床検査部の紹介

病気を診断し治療するには、体のどこが悪いのか、その程度はどのくらいなのか知る必要があります。人間が病気に罹ると体から様々なシグナルが出ます。そのシグナルは血液や尿等の体液を採取して分析したり、心電図のように電気的なシグナルを検査機器で測ることによって得られます。前者を検体検査、後者を生体検査といい、この2つの検査から体の状態を把握し病気の原因を追求することが臨床検査の役割です。また臨床検査は治療の効果や回復の程度などの経過観察にも利用されます。

その臨床検査を担っているのが国家資格である臨床検査技師です。当院では27名の臨床検査技師がこの業務に当っています。

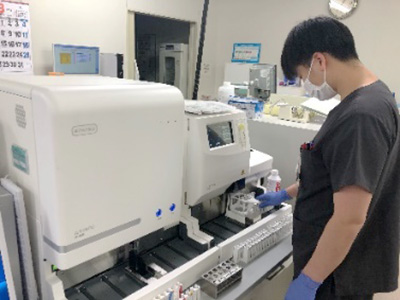

血液・一般検査室

血液検査

血球計算

白血球数、赤血球数、血小板数、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値などを自動分析装置にて測定しています。貧血、出血傾向などがわかります。

白血球分類

白血球は好中球、リンパ球、好酸球、好塩基球、単球に分類されます。この分類比率は様々な疾患の病体把握に重要です。また、顕微鏡による形態観察では白血病などの血液疾患診断の手掛かりとなります。

凝固・線溶検査

血液中には血液を固まらせる成分と、一度固まった血液を溶かす成分があります。これらの働きを調べるのが凝固・線溶検査です。手術前や血液を固まりにくくする薬(ワーファリン、へパリン等)の服用者の効果判定に重要な検査です。

一般検査

尿検査

尿は血液が腎臓で濾過された老廃物として出たものです。尿中の成分(蛋白・糖・潜血・ケトンなど)や、顕微鏡による尿の有形成分(赤血球・白血球・上皮細胞・円柱・細菌異型細胞など)を調べる事で、色々な病態の判断に利用されます。特に糖尿病、腎機能、尿路の状態などがわかります。

便検査

便潜血は便中の血液を調べる検査です。潰瘍性疾患や大腸癌の早期発見に役立ちます。その他に、寄生虫卵の有無を調べます。

髄液検査

髄液は脳室とクモ膜下腔を満たしている液体で、脳や脊髄をクッション機能により保護する役割があります。髄液中の細胞の数や種類、糖,蛋白などを測定する事で、髄膜炎、くも膜下出血、腫瘍の髄膜浸潤などの診断に役立ちます。

関節液検査

化学成分、細胞成分などを調べています。尿酸、ピロリン酸など結晶の有無の判定は痛風、偽痛風などの急性結晶性関節炎と関節リウマチなどの関節炎の鑑別に重要な検査です。

その他、体腔液(胸水、腹水など)、精液、気管支肺胞洗浄液、尿中レジオネラ抗原、尿中肺炎球菌抗原などの検査も行なっています。

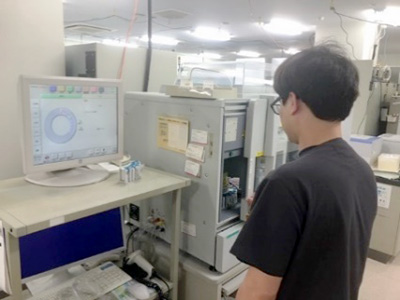

生化学・免疫検査室

生化学検査

血液、尿、穿刺液などの化学成分(糖、蛋白、酵素、脂質、電解質、色素)を測定しています。このような検査により各臓器の機能や障害の程度が把握できます。疾患の診断・治療または予防に必要かつ重要な検査です。精確で有用なデータを臨床側に提供できるよう、検査精度の維持・向上に努めています。

免疫検査

人は、細菌やウイルスなどに感染すると、それらに抵抗する抗体を血液中に作ります。また、関節リウマチなどの膠原病疾患においても自己抗体(抗核抗体、リウマチ因子など)が産生されます。それらの抗原や抗体を調べることが免疫血清検査です。この他に血清検査では、各種の癌疾患に特異的に産生される腫瘍マーカーの測定やアレルギー検査・甲状腺ホルモン検査なども行っています。

細菌検査室

感染症を発症した場合、原因となる細菌やウイルスを調べることで治療の手助けを行う検査室です。自動分析装置などを用いて菌名・薬剤感受性(薬の効きやすさ)を検査しています。

また、2019年に世界的な流行をもたらしたCOVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2に対するPCR検査・抗原検査も実施しています。

輸血管理室

輸血検査室では、日本赤十字血液センターから供給される血液製剤および患者様自身から採血された自己血の保管管理を行なっています。また、ABO、RhD血液型や不規則抗体検査、交差適合試験など輸血関連の検査を実施しそのデータを管理しています。このため、輸血検査機器であるOrtho Vision Swiftを採用し迅速で正確な検査結果報告に努めています。輸血の依頼があると、当院で血液型検査等が実施されているか確認、更に輸血用血液製剤が患者様に適合するかどうか交差適合試験などを行い安全性の確認された血液を供給します。輸血が実施された場合は、その記録を保管・管理し遡及調査(輸血後感染症調査、救済制度)に備えます。

生理機能検査室

心電図

心臓が活動すると電気的興奮が起こりますが、心電図はこの電気活動を体外に導出して目で見てわかりやすく記録したものです。胸部と手足に電極を付けて記録します。不整脈、心筋障害、心筋梗塞等の診断、電解質の代謝異常の診断、薬物の効果の確認等が可能な検査です。

負荷心電図(トレッドミル)

体を動かした時の心臓の異常を調べる検査です。体に心電図検査の電極を付けたまま運動を行いその時の心電図、心拍数、血圧の変化などを調べます。

ホルター心電図

心臓の動きを継続的に観察するため24時間にわたって心電図を記録する検査です。普段と同じ生活をしながら心電図の動きを記録します。24時間後に来院して心電図を外します。特に発作の起こり方が不規則な狭心症、夜間に起こる狭心症、不整脈の診断に有効です。

心臓超音波

胸部から体内に向けて超音波を発信し心臓の動きを画像として描き出す検査です。心臓の形や動きドプラ法では血流の状態がわかります。狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症等の診断に役立ちます。

腹部超音波

肝臓、膵臓、脾臓、腎臓などの実質臓器および胆嚢、胆管などにおいて疾患の診断、経過観察、治療効果判定にきわめて有効な検査です。

脳波検査

脳波とは脳の中で起こっている電気活動を体外に導出して目で見てわかりやすく記録したものです。通常は頭の表面に装着した電極を用いて記録するもので頭皮上脳波を指しています。頭皮上で見ているものは主に大脳皮質と呼ばれる脳の表面に近い部分の電気活動ですが深部の活動も一部分反映されていると言われています。電気活動を波形として描き出したものから脳の機能的異常、器質的な障害を明らかにし診断に役立てています。てんかん以外にも脳全体の働きや脳動脈硬化症、脳血管障害、意識障害などについて脳波でわかることがあります。

肺機能検査

スパイロメーターという装置を使って肺や気道の状態を調べる検査です。例えばぜんそくの診断では努力性肺活量と1秒率や末梢気道を表すV50,V25を測定します。気道が狭くなっていると1秒率やV50,V25の値が正常値より低くなります。また 肺機能は診断だけでなく治療効果をみる上で重要なデータとなります。

ABI(足関節/上腕血圧指数)

下肢動脈の狭窄、閉塞を評価する指標です。上腕と足首の血圧から算出されます。またPWVにより血管の硬さ(血管年齢)もわかります。