血管外科

診療案内

はじめに

当科では主に以下の脈管疾患の治療を専門にご提供しています。その疾患特性は、退行性変化と呼ばれる老化性障害です。それ故、目指す医療は『cure』ではなく、『care』です。血管内治療は、このような時代にあった、最新の低侵襲治療です1)。

血管内治療の歴史

大動脈瘤に対する血管内治療を例にとって説明します。それはステントグラフト内挿術と呼ばれています。この技術の開発の基礎となったものは血管内ステント留置術と呼ばれるもので、1964年、Dotterは大腿動脈閉塞症に対して、血管内にガイドワイヤー・カテーテルを挿入して閉塞部を徐々に拡張する方法を開発しました2)。その後、Grunitizは、1978年に経皮的冠動脈形成術(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, PTCA)を開発しました3)。バルーンによる拡張法を臨床応用した功績はすばらしいもので、その後の各種血管内治療の発展に貢献しています。1983年、Dotterはステンレス製のコイルスプリングを血管内に挿入して、内腔および血流保持が可能であることを証明し4)、そして、いよいよ1991年、Parodiは、バルーン拡張型Palmazステントをポリエステル製人工血管で被覆したステントグラフトを用いて腹部大動脈瘤を世界で最初に治療するに至っています5)。本邦では、1995年頃から自家製ステントグラフトでの治療が開始されています1)。

腹部大動脈瘤

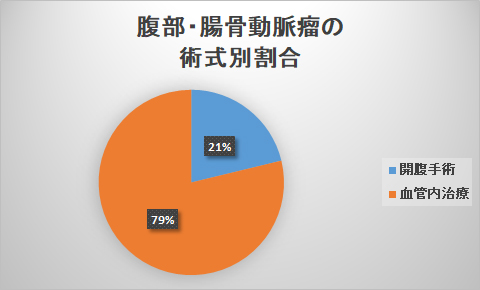

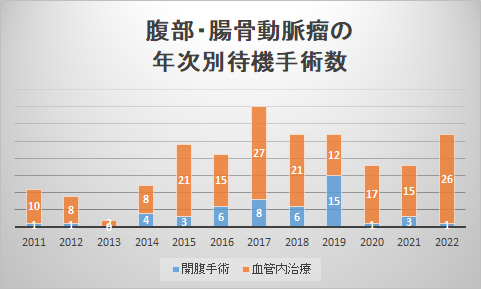

当院では、開腹による人工血管置換術とステントグラフトによる血管内治療を提供しています。当科では2011年から血管内治療を導入しており、現在は90%以上の患者さんにステントグラフトによる血管内治療を行っています(図1)。ステントグラフトによる血管内治療のメリットとして、手術時間が短く身体的負担が少ない治療のため、術後の回復が早く、入院期間も短いというメリットがありますます。そのため、高齢の患者さんや全身合併症のある患者さんなど全身麻酔によるリスクが高い患者さんに対しても、安全に治療を行うことが可能です。

ステントグラフト治療に用いることができるデバイスは、当院では5種類ありますが、担当医は全てのデバイスの指導医の資格を有しており、それぞれの大動脈瘤に適した最良のデバイスを使用しています(図2)。

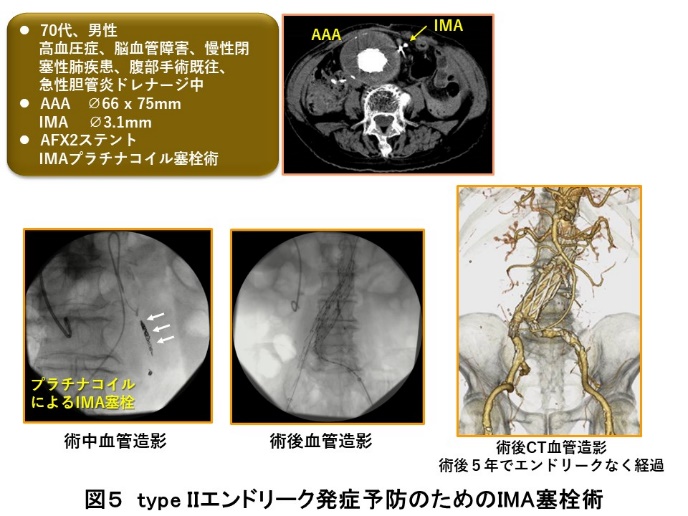

通常、ステントグラフト治療後には、大動脈瘤壁とステントグラフトとの隙間には血栓が形成され動脈瘤内の血栓化が期待されます。しかしながら、何らかのきっかけで、大動脈瘤壁とステントグラフトとの隙間に血流が一部残存したり、または新たに出現することがあります。これを『エンドリーク』といい、ステントグラフト治療に特徴的な合併症です。エンドリークは発生タイプや時期によって分類され、再治療が必要なものがあります(図3)。エンドリークの種類としては、発生頻度は少ないのですがステントグラフトの留置部分や結合部分がずれてしまうことなどによって生じる場合(タイプ1と3エンドリーク)は速やかに再治療する必要があります。また大動脈瘤から直接分岐する血管(下腸間膜動脈や腰動脈)からの逆流による場合(タイプ2エンドリーク)なども再治療を行う必要があります。当院での治療実績からは、タイプ2エンドリークの発生が再治療の原因の40%を占めていたことがわかり、また一度再治療を行った症例は複数回の治療を必要とし、その再治療初回の原因がすべてタイプ2エンドリークであったことがことが判明しました(図4)。そこで当院では、エンドリークの発生を減らすべく、大動脈瘤につながる下腸間膜動脈(IMA)や腰動脈が関与するタイプ2エンドリークの発生リスクが高いと予想される症例には、初回治療時にこれらを予め塞栓する手技を2022年より開始しています(図5)。

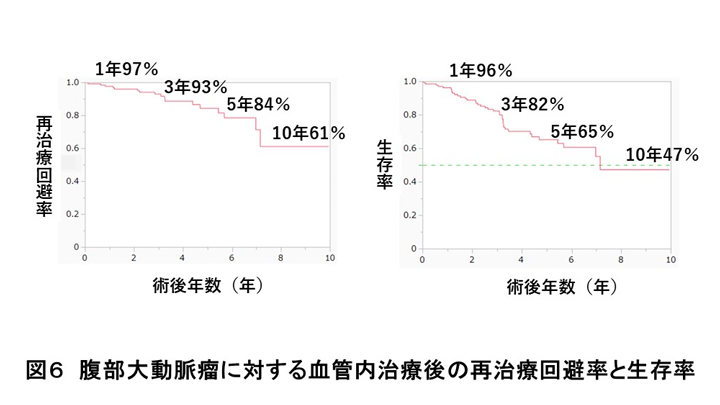

当院では、再治療回避の取組みに加え、使用しているデバイス・治療法を常にアップデートしています。今までに再治療(初回)を行った症例は7%と少なく、再治療が必要ない割合(再治療回避率)は、5年で84%、10年で61%と良好です(図6)。

下肢閉塞性動脈硬化症(LEAD, lower extremity artery disease)

動脈硬化性疾患が全身性疾患として認識されることにしたがって、閉塞性動脈硬化症として取り扱ってきた病態の呼称が変わりました。アテローム性動脈硬化を原因とする病変が好発する末梢血管病変の総称として、PAD(peripheral arterial disease、末梢動脈疾患)が定義され、冠動脈以外の末梢動脈である四肢動脈,頸動脈,腹部内臓動脈,腎動脈,および大動脈の閉塞性疾患が対象です。PADには多くの病態と治療選択肢があるため、多数の診療科による集学的管理が必要であり、当院では循環器内科、心臓血管外科、脳神経内科・外科、腎臓内科、形成外科が常勤し集学的治療が可能となっています。

PADの中で最も頻度が高く重要な疾患である下肢動脈疾患はLEAD(lower extremity artery disease)と定義され、これが従来の下肢ASO(arteriosclerosis obliterans)に相当します。さらにLEADの中でも、安静時疼痛や難治性潰瘍を有するものは下肢切断のリスクが高く治療介入が必要と考えられ、包括的高度慢性下肢虚血(CLTI、chronic limb-threatening ischemia)と呼ばれています。このCLTIが当科が治療を行う主な対象です。

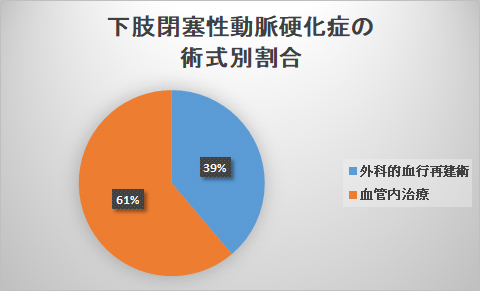

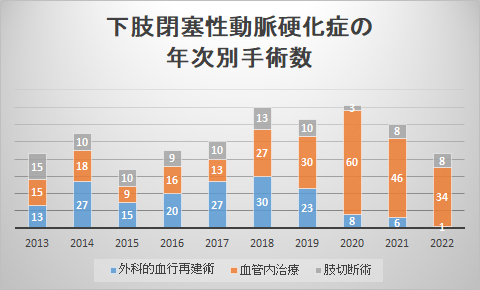

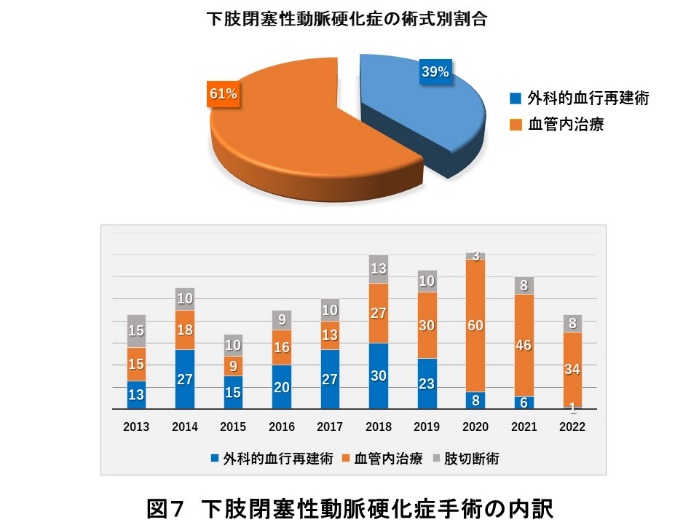

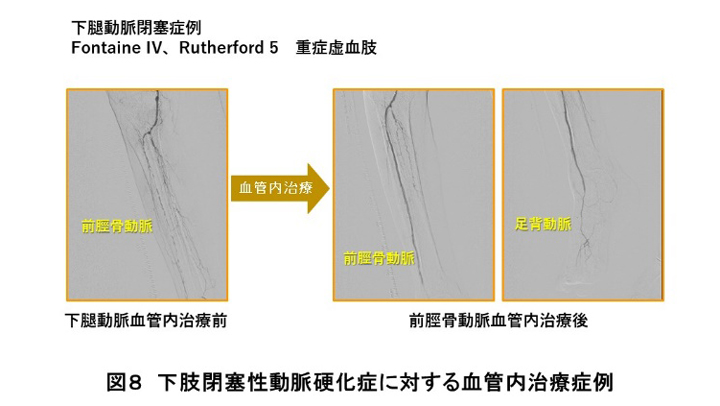

2022年に改定された末梢動脈疾患ガイドラインでは、外科的血行再建術が可能な症例に対しては、血管内治療より自家静脈を用いた血行再建が推奨されています。しかしながら、CLTIの患者さんは、重度心疾患や維持透析の合併など周術期リスクが極めて高い症例が多く、治療は低侵襲であることが理想です。実際当院でも、90%前後の症例で血管内治療を行っています(図7)。動脈遮断が困難な高度石灰化を伴った腹部・腸骨動脈領域の病変を合併していたり、自家静脈グラフトに適した静脈がない場合の下腿動脈病変に対しては特に、外科的血行再建術ではなく血管内治療を優先して行っています(図8)。

しかしながら、病変が多領域・複雑化している場合は血管内治療や外科手術だけでは治療効果に乏しい場合や侵襲が大きくなってしまうことがあり、外科手術と血管内治療を同時に行うハイブリッド手術を行っています(図9)。2022年は、血管内治療34例中10例(29%)がハイブリッド手術でした。

当科では、血管外科医が外科的血行再建術・血管内治療・ハイブリッド手術をすべて自前で行い、CLTI治療の可能性を拡げています。

また、血行再建術が充分になされた方の中の一部に対して、補助療法としてレオカーナTMを用いてLDLコレステロール/フィブリノーゲンを吸着する血液浄化療法を行っており、血液流動性の改善を図り、末梢血液循環の改善による難治性潰瘍の早期治療を目指しています。

下肢静脈瘤

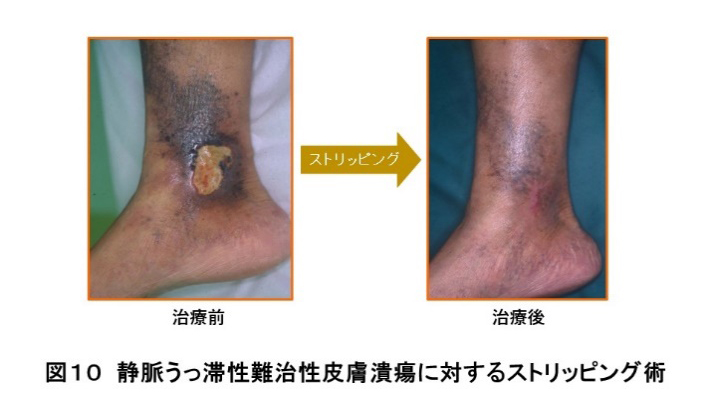

下肢掻痒感・下肢倦怠感・皮膚色素沈着・下肢けいれんなどの症状がある方に外科的治療をご提供しています。最近は、血管内治療の普及により、クリニックでの外来治療を中心に診療が行われている疾患になりました。そのため、血管内治療では治療困難な、入院を要する麻酔科管理が必要な外科的手術を主に提供しています(図10)。

バスキュラーアクセストラブル

当院の腎臓内科の仲介で、人工血管を使用した透析用シャントに関連した種々の外科的処置を行っています。

診療実績

2021年~2024年

| 疾患 | 術式 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 胸部・胸腹部大動脈瘤 | 切除・再建術 | ||||

| ステントグラフト内挿術 | |||||

| 腹部・腸骨動脈瘤 | 切除・再建術 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| ステントグラフト内挿術 | 15 | 26 | 7 | 12 | |

| 末梢動脈瘤(仮性動脈瘤含む) | 切除・再建術 | 1 | |||

| ステントグラフト内挿術 | |||||

| 内臓動脈瘤 | 切除・再建術 | ||||

| ステントグラフト内挿術 | |||||

| 動脈閉塞症 | AoF、IFバイパス術 | ||||

| AxF、FFバイパス術 | 3 | 1 | 1 | ||

| 膝上バイパス術(鼡径部以下) | 4 | 3 | |||

| 膝下バイパス術(鼡径部以下) | 2 | 1 | |||

| その他の血行再建(内膜摘除、血栓除去を含む) | 3 | 2 | 4 | 1 | |

| 血管内治療 | 45 | 31 | 32 | 14 | |

| 肢切断術(大切断) | 4 | 8 | 3 | 7 | |

| その他(小切断、デブリードマンを含む) | 3 | 2 | 4 | ||

| 静脈瘤 | ストリッピング、高位結紮術 | 14 | 9 | 5 | 5 |

| レーザー焼灼、ラジオ波焼灼、塞栓術 | |||||

| その他(穿通枝処理など) | 1 | 3 | |||

| 血管外傷 | 1 | 3 | |||

| 後腹膜腫瘍 | 腫瘍切除術 | 1 | |||

| 腎疾患 | 生体腎移植術 | ||||

| 透析関連 | アクセス手術、シャントPTA | 37 | 26 | 21 | |

| 下大静脈 | 置換、切除、フィルター留置術 | ||||

| 体表 | 2 | 2 | 1 | ||

| その他 | 1 | 1 | 3 | ||

| 計 | 100 | 118 | 93 | 70 | |

スタッフ紹介

久米 正純

- 専門領域

- 血管外科

- 専門性資格

-

- 日本外科学会専門医・指導医・認定医

- 心臓血管外科専門医

- 脈管専門医・指導医

- 腹部ステントグラフト指導医

- 日本血管外科学会認定血管内治療医

- 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医

- 身体障害者福祉法指定医

川久保 英介

- 専門領域

- 血管外科

- 専門性資格

-

- 透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会 VAIVT認定専門医